.

Schifani: «Serve una legge contro la violenza sul web». Il presidente del Senato: «Il riferimento sia la libertà di espressione, ma bisogna intervenire»

Il cdm rinvia il ddl su manifestazioni e internet. Bersani: «Sono perplesso»

INTERNET DA' FASTIDIO AL POTERE IMPERIALISTA ITALIANO PERCHE' NON RIESCONO A CONTROLLARE LA RETE. QUINDI VA LIMITATA E CHIUSA!

http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_17/schifani_legge_violenza_web_390860b0-eb0a-11de-9f53-00144f02aabc.shtml?fr=box_primopiano

HANNO UN TERRORE FOTTUTO DEL WEB, non riescono a tenere ferme le informazioni, non riescono a criptare ed eliminare le verità in alcun modo, ogni balla che viene detta dal regime berlusconiana e della finta sinistra viene sputtanata nel di pochi click...

Un sacco di fatica per detenere una tv spazzatura come Rete 4 ed il suo servo direttore al tg di partito, un sacco di escamotage per piazzare minzolini, altrettanto per rinnovare la direzione del giornalino di partito.

Tutto rischia di essere inutile con il web, una frangia sempre maggiore di persone attinge ad informazioni su internet, volente (perchè si informa), oppure nolente perchè gli amici su facebook condividono, su un forum che nulla ha a che vedere, qualcuno discute e cominciano ad uscire dall’ignoranza in cui lo stato ci ha relegato programmaticamente....

Dal web poi è partito il successo del fatto quotidiano e dell'altro nemico Di Pietro, estremamente qualificato ad esporre fatti credibili... si affannano a cercare di sputtanarlo perchè è l’unica opposizione ed è quello che fa più paura: se non ne avessero una fottuta paura lo ignorerebbero, come fino ad ora hanno fatto con internet – anzi tentato di fare -.

Claudio Messora su TGR NEAPOLIS RAI 3

La Costituzione e le regole del Web 2.0 - La Carta offre già tutte le risposte. Occorre seguire la strada del dialogo con i fornitori di servizi e con gli utenti

Libertà di comunicazione e Costituzione - La “libertà di comunicazione” è disciplinata nella nostra Costituzione in due norme: l’art. 15 e l’art. 21.

La prima norma costituzionale – l’art. 15 – riconosce e garantisce a tutti gli individui il diritto di corrispondere liberamente e segretamente, con qualsiasi mezzo disponibile e tecnicamente idoneo a garantire la segretezza della corrispondenza. La seconda norma costituzionale – l’art. 21 – riconosce a “tutti” il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo. Nonostante a prima vista possa sembrare che le due norme abbiano il medesimo oggetto in realtà ciò non è vero. Le due norme hanno, infatti, un ambito di applicazione diverso e, soprattutto, un diverso sistema di limiti.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 15 tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni interpersonali, solo cioè di quelle comunicazioni che avvengono tra un numero di destinatari determinato e attraverso un mezzo tecnico idoneo a garantire la segretezza della comunicazione. L’art. 21 ha, invece, come oggetto le cosiddette comunicazioni al pubblico, vale a dire le manifestazioni del pensiero rivolte ad un numero indeterminato di soggetti. La distinzione tra i due ambiti di applicazione dipende, dunque, sia dalla volontà soggettiva di chi comunica sia dal mezzo tecnico utilizzato, nel senso che se lo strumento tecnico non è idoneo a garantire la segretezza, la comunicazione rientra sempre nel paradigma dell’art. 21 ed è considerata comunicazione al pubblico.

I limiti alla censura - Per quanto riguarda il sistema di limiti, nell’art. 15, il Costituente ha previsto che la libertà e la segretezza delle comunicazioni interpersonali possa essere limitata solo dall’autorità giudiziaria con atto motivato e sulla base di una legge dello Stato. Ha cioè previsto, in ossequio al principio liberale di garanzia dei diritti, che la limitazione possa essere esclusivamente disposta dal Giudice “con le garanzie previste dalla Legge”

Per riprendere la definizione di Marco Gambaro, la Costituzione prevede, quindi, che per le comunicazioni interpersonali siano possibili solo limitazioni ex post, nel senso di successive all’autorizzazione del giudice. Nell’art. 21 il Costituente ha dettato una disciplina più complessa. Il primo e l’ultimo comma (il sesto) della norma sono dedicati in generale alle comunicazioni al pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato, mentre gli altri commi riguardano specificamente la libertà di stampa. I limiti comuni sono quello esplicito del buon costume (da intendersi però come limitato alla sfera del pudore sessuale) e quelli impliciti ricavabili da altre norme costituzionali. Tra i limiti impliciti occorre ricordare i limiti personali cioè quelli derivanti dalla protezione dell’individuo che la Costituzione garantisce in altre norme (il limite dell’onore, della reputazione, della riservatezza, dell’identità personale) ed i limiti “pubblicistici” cioè derivanti dalla protezione costituzionale di finalità ed interessi collettivi (il limite dell’ordine pubblico, dell’esigenze di giustizia, della salvaguardia delle istituzioni e dei segreti).

Per limitare le manifestazioni contrarie al buon costume (e per analogia quelle che oltrepassano i cd. limiti impliciti) la norma costituzionale prevede che la legge possa stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere”. In questi casi, dunque, il Legislatore può prevedere anche meccanismi di controllo amministrativo ex ante. Fermo restando, però, che quando la libertà di manifestazione del pensiero diventa libertà di cronaca, essa gode di uno spazio di libertà maggiore come riconosciuto da costante giurisprudenza.

Per quanto riguarda, invece, specificamente l’attività di stampa (da intendersi pacificamente sia in forma tradizionale sia in forma on line) l’art. 21 Cost. ha espressamente vietato qualsiasi tipo di autorizzazione e censura. Così facendo ha quindi vietato qualsiasi atto limitativo preventivo o “ex ante”. In più, la Costituzione ha disciplinato dettagliatamente anche i provvedimenti ex post – e precisamente il sequestro degli stampati nel caso di delitti – ricorrendo anche in questo caso al doppio meccanismo della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, vale a dire subordinando – come per l’art. 15 – la limitazione ex post della libertà all’atto motivato del giudice sulla base di una legge. Solo, in via assolutamente eccezionale, la Costituzione consente, infine, il sequestro da parte di ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la previa autorizzazione del giudice, ma prevedendo che il provvedimento di sequestro sia portato dinnanzi al giudice entro ventiquattro ore e confermato nelle successive ventiquattro ore.

Comunicazione "chiusa" e "aperta" - Sulla base di quanto argomentato partendo dalle norme costituzionali si possono trarre due conclusioni. La prima conclusione è l’assoluta necessità di distinguere per ogni tipo di comunicazione il paradigma costituzionale di riferimento. Questa distinzione abbastanza semplice con riferimento ai tradizionali mezzi di comunicazione diviene, come avverte anche Marco Pratellesi, estremamente difficoltosa al tempo del web 2.0, dei social network, delle chat e dei social group. Per cui può facilmente accadere che l’utente non sappia (ed in taluni casi non possa conoscere) se la conversazione alla quale partecipa è una comunicazione chiusa oppure una comunicazione al pubblico.

Se ad esempio si chiede l’iscrizione ad un forum chiuso, ma l’autorizzazione è automatica si può ancora ritenere di star conversando tra un numero determinato di soggetti? Oppure se ci si iscrive ad un social group del quale si conoscono i partecipanti solo attraverso il loro nickname si dovrà considerare le proprie comunicazioni come rivolte al pubblico ? Ancora cosa accade se si partecipa ad una conversazione tra amici e poi l’amministratore del gruppo apre la conversazione a tutti ?

Questa difficoltà sul lato utente si amplia se ci si mette dalla parte del legislatore. Qualora il Legislatore decidesse, infatti, di intervenire dovrebbe adottare necessariamente una disciplina estremamente tecnica e minuziosa. Inoltre, dovrebbe – e questo appare difficilmente realizzabile – aggiornarla continuamente in una corsa (persa in partenza) contro il cambiamento tecnologico. Se anche si provasse questa strada, il risultato potrebbe essere una iper-normazione dei servizi del web 2.0, che presumibilmente non ne scoraggerebbe l’utilizzo, ma condurrebbe inevitabilmente all’elaborazione di condizioni di utilizzo complicate. Insomma l’iper-normazione si scaricherebbe sugli utenti che dovrebbero sottoscrivere ed approvare lunghe condizioni di utilizzo senza comprenderne appieno il significato, sempre che effettivamente decidano di leggerle.

La seconda conclusione è che la nostra Costituzione esprime un deciso favor (che per la verità è quasi sempre un obbligo) per interventi ex post di limitazione delle comunicazioni sia che si tratti di comunicazioni interpersonali sia che si tratti di comunicazioni al pubblico. Il che significa che il Legislatore qualora decidesse di intervenire dovrebbe sempre valutare con estrema attenzione quando è possibile prevedere un controllo ed una limitazione ex ante delle comunicazioni sul web e come è possibile articolare l’intervento ed il controllo nel rispetto dei diritti costituzionali degli utenti (ivi compresa la loro privacy).

Cosa si può fare, dunque, per arginare il fenomeno di deresponsabilizzazione che sembra emergere dall’utilizzo dei social forum e, più in generale, del web 2.0? Come è già stato detto occorre seguire la strada, anche indicata dal Ministro Maroni e, peraltro in parte già intrapresa, del dialogo con i fornitori dei servizi. In questo senso, occorre prendere coscienza del fatto che sarebbero necessarie scelte a livello globale, ma che mancando una efficace governance internazionale del settore, non vi è che la strada di lavorare alla definizione di policies di utilizzo dei servizi concordate con i fornitori dei servizi stessi. Occorre, quindi, una continua concertazione tra le autorità nazionali (comunitarie ed internazionali, se possibile) ed i più importanti social networks, i motori di ricerca e più in generale i fornitori dei servizi che caratterizzano il web 2.0. Inoltre, non si può certamente abdicare all’idea che sia possibile sensibilizzare gli utenti sull’utilizzo dei più moderni sistemi di comunicazione.

Questa strada ha, peraltro, già dato ottimi frutti in materia di privacy. Le raccomandazioni, i decaloghi e le guide rilasciate dall’Autorità per la protezione dati personali italiana e dal network dei garanti europei hanno già contribuito ad un utilizzo più consapevole del mezzo. Se si guarda proprio a Facebook, ci si può facilmente rendere conto di come, rispetto alle origini, il social network consenta oggi agli utenti di alzare ed abbassare discrezionalmente i propri livelli di privacy e di come gli stessi utenti abbiano approfittato di queste nuove opzioni permettendo – ormai nella maggior parte dei casi – solo ai propri amici di vedere il proprio profilo, il proprio status, i propri commenti e le proprie foto. Questo è conseguenza sia dell’accresciuta consapevolezza degli utenti sia dell’attività di sensibilizzazione svolta dall’Autorità di protezione dati ad ogni livello.

La medesima strada può essere seguita – con la partecipazione di tutte le istituzioni, pubbliche e private, e naturalmente degli stakeholders e degli utenti – anche per sensibilizzare i cittadini sul problema dell’impatto che i commenti lasciati in rete possono avere. Solo a questo punto sarà possibile spiegare loro in maniera convincente, che Internet non è sinonimo di impunità e che un reato rimane tale sia se commesso tradizionalmente sia se commesso sulla rete.

Marco Orofino - docente di "Informazione e Costituzione" alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano

http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/costituzione-web-censura-facebook-social-network-marco-orofino_86b96f00-ee22-11de-9127-00144f02aabc.shtml

Carcere fino a 12 anni a chi su internet istiga alla violenza o ne fa apologia

Il disegno di legge presentato dal senatore Lauro (Pdl)

21 dicembre 2009- Chi istiga a commettere delitti contro la vita e l'incolumità delle persone o ne fa apologia, sarà punito con la reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso avvalendosi di comunicazione telefonica o telematica (internet e social network), la pena è aumentata. È quanto contenuto nel disegno di legge presentato dal senatore Raffaele Lauro (Pdl).

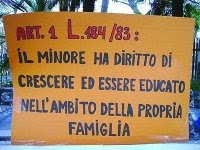

DOPO L'AGGRESSIONE A BERLUSCONI - «L'aggressione a Berlusconi ha evidenziato la necessità di intervenire sul fenomeno diffuso, caratterizzato da esortazioni alla violenza e all'aggressione mediante discorsi, scritti e interventi che, in virtù delle moderne tecnologie informatiche, riescono ad acquisire una rilevanza mediatica significativa», ha spiegato Lauro, secondo il quale «è diffusa, anche tra i minorenni, l'abitudine a utilizzare gli strumenti informatici per ledere la dignità delle persone con diffamazione, ricatti e ingiurie a sfondo sessuale o razzista. Il legislatore non può più attendere», ha aggiunto il senatore.

USO PATOLOGICO DEL CELLULARE - Lauro ha reso noto inoltre che «insieme con il disegno di legge ho presentato una mozione parlamentare, già sottoscritta da più di 50 senatori di maggioranza e opposizione, per discutere al Senato di cultura informatica e degli effetti perversi derivanti dall'uso patologico del cellulare da parte di giovani e giovanissimi, e delle conseguenze nei rapporti genitori-figli e sulle istituzioni scolastiche».

http://www.corriere.it/politica/09_dicembre_21/apologia-violenza-internet_6ec8e7d6-ee2c-11de-9127-00144f02aabc.shtml

redirezionare sull'home page per insieme articoli e contenuti relativi

http://giosinoi.blogspot.com/

Nessun commento:

Posta un commento

commenti :

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.